Patrice Chéreau Rêve d’automne

de Jon Fosse

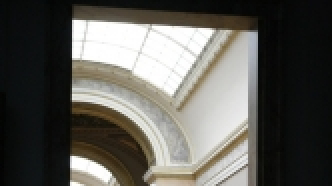

[Théâtre]Un grand hall peint en rouge, la salle d’un musée où sont convoqués les vivants et les morts, ces vies entières qu’on traversera avec eux, la mort doucement qui ronge tout, le désir qui s’en va. La métaphore de Jon Fosse, ce cimetière de tous les enterrements, de toutes les vies, et celle du musée, cette envie violente qui m’a traversé l’esprit il y a un an lorsque, ayant lu le texte par hasard, je me suis promené dans les salles du Musée du Louvre.

La salle vide d’un musée où les corps s’empêchent et se déchirent, la mort de toute une lignée du côté des hommes : la grand-mère paternelle, le père, puis cet homme-là, cet homme sans qualités et son fils de dix-neuf ans qui ne connaîtra jamais son enfant. Et dans ces vies entêtées, l’ombre envahissante du désir et du deuil unis dans un même mausolée.

Un rêve en automne, des visages qui aiment et souffrent, un désir sexuel inassouvi, érodé par la mort et le suicide. Un homme et une femme qui se sont connus se retrouvent devant nous : qu’est-ce qui existe ou a existé entre cet homme et cette femme ? De quoi sera fait leur futur auquel on assiste déjà ? Et puis : qui est mort ? et qui va mourir ? On parle ici de sexe comme on parle de Dieu parce qu’on ne parle ici que de fin, de dilution : mort des inconnus, mort des proches, mort de l’amour, inassouvi et pourtant perpétuel.

Car les hommes vivent longtemps encore quand tout semble mort en eux, et c’est simplement ce qu’on appelle la vie de tous les jours : dans la lueur froide des échanges sexuels, dans cette nuit déjà tombée, le désir brille encore d’un feu qui ne veut pas s’éteindre. Et puis, il y a les mères qui, comme dans la pièce, survivent à tout et les grand-mères infatigables, fantômes dansants, habitantes d’un musée-cimetière qui savent regarder tout cela de leur œil blasé, attendant que leur arrière petit-fils viennent les rejoindre dans la tombe, là où est leur vraie place.

Patrice Chéreau