« Ma musique est le reflet de mes rêves. J’essaye de rendre en musique les visions de lumière aveuglante et l’incroyable magnificence de couleurs qui émaillent tous mes rêves, un jeu de lumière et de couleurs dans l’espace, formant dans le même temps une sculpture sonore fluide. Sa beauté est abstraite et lointaine, mais c’est pour ces grandes qualités qu’elle adresse des émotions et peut communiquer joie et chaleur », déclare Unsuk Chin. De cette compositrice née à Séoul, en Corée du Sud, le 14 juillet 1961, et résidant actuellement à Berlin, le Festival d’Automne à Paris propose un portrait en cinq concerts, de la musique de chambre au grand orchestre.

Unsuk Chin naît dans une famille chrétienne – son père était pasteur presbytérien –, mais d’un christianisme d’origine américaine qui, parvenu en Corée à la fin du XIXe siècle, s’y est mêlé aux croyances et aux rites du chamanisme. De strictes hiérarchies religieuses et sociales régissent l’éducation des quatre enfants. « À la maison, on ne s’occupait pas de moi, on ne s’intéressait aucunement à moi, mes parents ne savaient même pas dans quelle classe j’étais ». Unsuk Chin étudie néanmoins le piano dont les sonorités l’attirent, elle accompagne les chants lors des offices et découvre, au hasard d’émissions tardives de radio et de télévision, la musique occidentale : Beethoven, dont elle acquiert bientôt l’intégrale des sonates pour piano, mais aussi Tchaïkovski et les romantiques. La tradition coréenne, interdite par l’occupation japonaise, n’occupe alors qu’une place marginale. Après des études secondaires, et après deux échecs au concours d’entrée de l’université, dont Unsuk Chin, autodidacte, ignore les codes et les règles, le compositeur Sukhi Kang l’initie au répertoire contemporain. Cet élève d’Isang Yun et de Boris Blacher soutient ses premières œuvres et l’incite à étudier en Allemagne. « La Corée dans les années 1970 et jusqu'aux années 1980 était une dictature, et puis nous étions tellement pauvres. En outre, pour une femme, c’était beaucoup plus difficile que maintenant. Longtemps, il était presque impossible d’obtenir un passeport, et les billets d’avion étaient inabordables. Mais dans les années 1980, il y a eu des assouplissements ».

À Hambourg, de 1985 à 1988, Unsuk Chin étudie à la Musikhochschule auprès de György Ligeti dont elle souligne la personnalité complexe, insatisfaite, le charme, ainsi que l’enseignement critique, féroce à l’occasion. Il n’évoque guère la musique de ses contemporains, sinon marginaux (Nancarrow, Partch, Vivier…), fustige le dogmatisme exsangue des sériels et aborde plus volontiers les répertoires extra-européens. « Ce n’est pas réellement de vous », s’exclame-t-il, à la lecture des premières œuvres d’Unsuk Chin, qui ne tarde pas à jeter ce qu’elle a écrit jusque-là et cesse de composer pendant cet apprentissage. La dureté du maître n’exclut cependant pas l’assentiment. « Il m’a dit au début que j’avais beaucoup de métier, que j’étais brillante sur ce plan. Et un jour, à voix basse, il m’a même soufflé que je ne savais pas moi-même à quel point j’étais douée… »

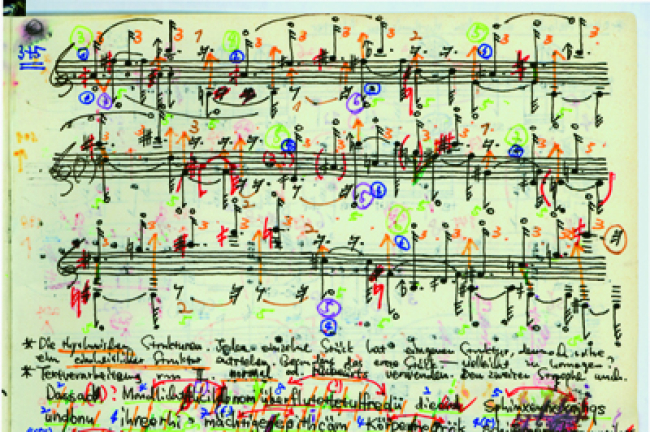

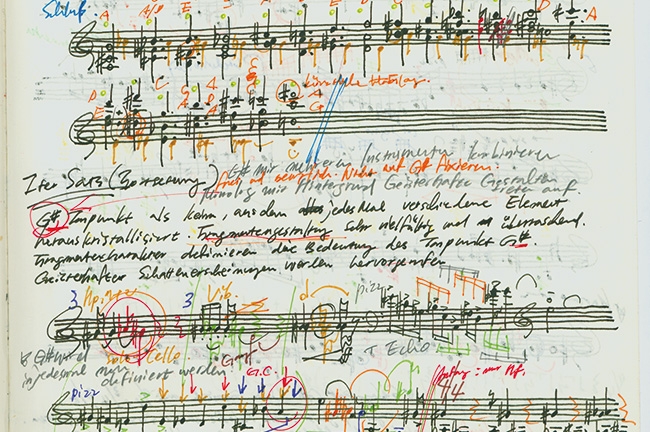

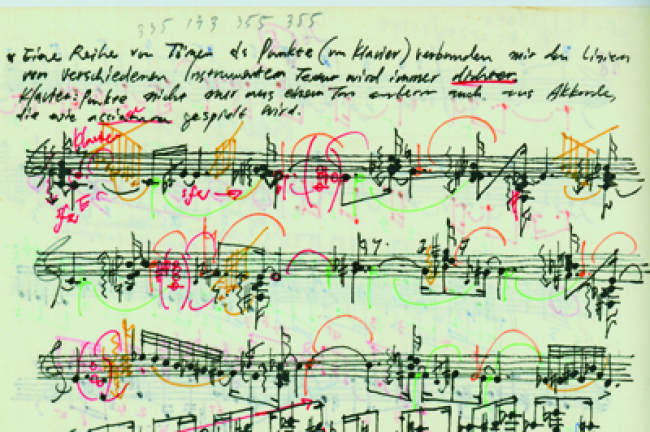

La musique électronique, qu’elle pratique au studio de l’Université technique de Berlin, dès 1989, la ramène à la composition et modifie son expérience de l’écoute. La leçon de Ligeti, désormais mise à distance, ressort néanmoins, réinventée, transcendée, non sans une légère et délicate ironie : de la fascination pour le gamelan balinais résonnent les ostinatos mélodiques d’Akrostichon-Wort-spiele, sept scènes de contes de fées, pour soprano et ensemble ; l’harmonie, toujours libre, exclut rarement la consonance ; les objets mathématiques, comme les fractals ou les « auto-ressemblances », inspirent Rocaná, pour orchestre. « L’impression d’ensemble et la structure générale forment une unité, une sculpture sonore, que l’on peut cependant observer sous les angles les plus divers, car les structures internes sont en mutation perpétuelle ». Dans le genre du concerto, pour piano ou pour violoncelle – elle en compose aussi pour violon et pour sheng –, Unsuk Chin décline une virtuosité instrumentale et les formes possibles de relations entre soliste et orchestre, du conflit à la fusion, quand ce n’est pas un jeu d’ombre et de lumière qui s’établit ; la lumière, précisément, dans sa dimension physique, ondulatoire, avec ses phénomènes de déviations et de diffractions, y est traduite par le son… D’autres traits se manifestent encore : l’attention au geste de l’interprète et à sa portée musicale ; le faux-semblant, comme les masques, les mimes et les pantomimes géométriques et beckettiennes de Cosmigimmicks, pour ensemble, où les instruments s’imitent l’un l’autre ; l’illusion, le goût du jeu et de la parodie, des contraintes que l’on se fixe et de la surprise.

Mais c’est au rêve que revient la poétique d’Unsuk Chin. Alice in Wonderland, opéra dont est extrait snagS&Snarls, pour soprano et ensemble, en témoigne. Le chef-d’œuvre de Lewis Carroll, sans intrigue ni morale, voire sans émotion selon la compositrice, délivre jeux de mots (et de sons), situations absurdes et un nonsense régi par des lois étrangères à notre monde diurne commun. « Si Lewis Carroll a compris ce que la psyché enfantine suggère d’un univers onirique élargi, ce sont justement ces petits aperçus de l’onirisme – qui sont le royaume de l’imagination – que j’essaie d’exprimer dans ma musique ». Un reflet de ses rêves, dit-elle.

Laurent Feneyrou