Marc François

Esclaves de l'amour

Esclaves de l'amour

D'après la nouvelle de Knut Hamsun

Adaptation et mise en scène, Marc François

Collaboration artistique, Catherine Contour

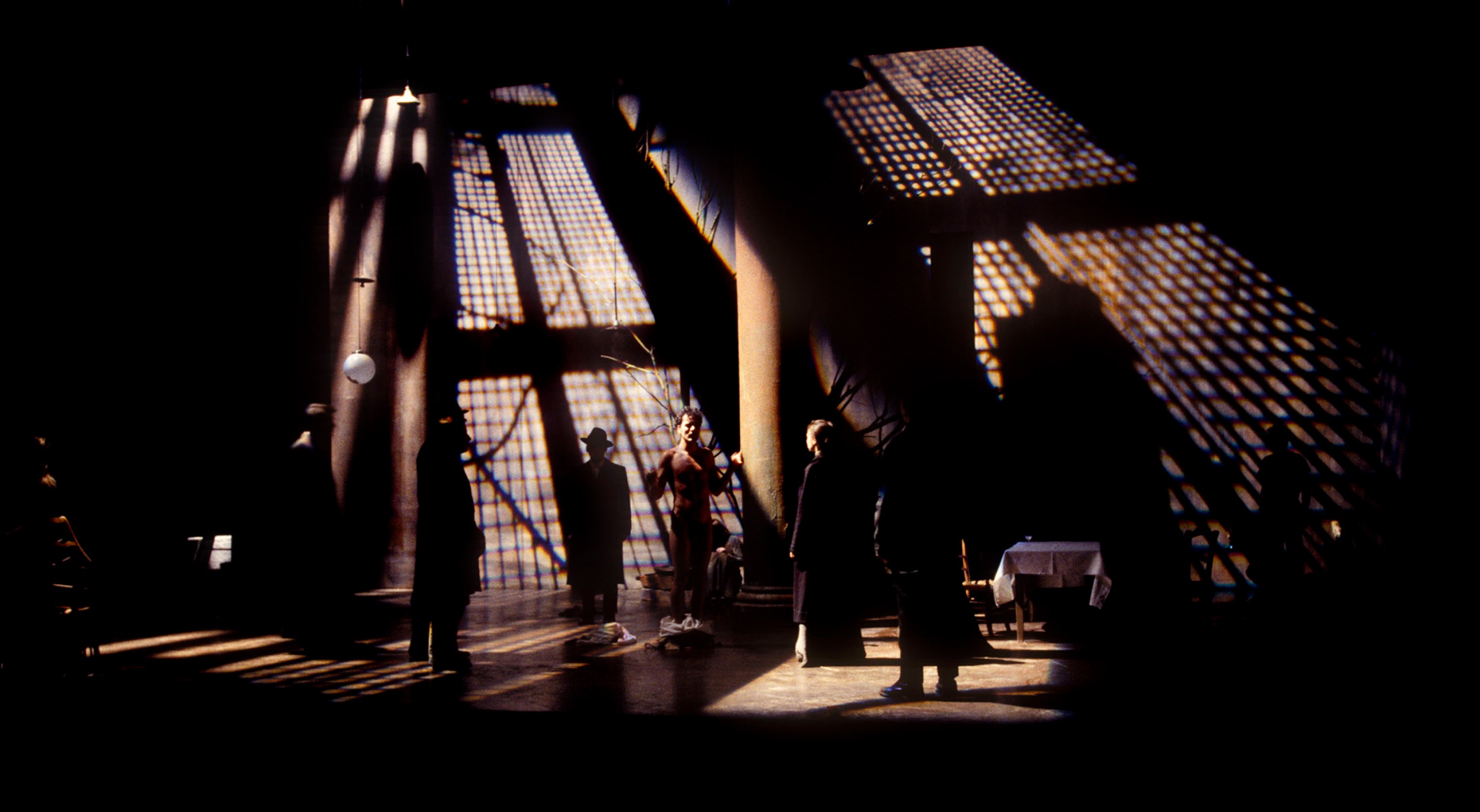

Décor, Pascale Tabart

Lumière, Didier Girard

Costumes, Ann Williams

Avec Nathalie Bensard, Nicolas Bonnefoy, Laurence Camby, Régine Cendre, Eric Champigny, Catherine Contour, Jean Davy, Marie-Eve Edelstein, Marc Francois, Mireille Guerre, Laurent Jullien, Marie-Agne Kergoêt, David Lerquet, Sylvain Lerquet, Gérard Watkins

Devant nous, un grand café. La salle est octogonale. Une dizaine de tables visibles. La régie d'un café en 1900. Les tables sont rectangulaires avec des nappes blanches comme sur un tableau de Munch, un autoportrait. C'est le matin, à l'ouverture, on met en place, les gestes n'ont pas encore de conscience, ils font ce qu'il faut faire mais aussi n'importe quoi, dans le même mouvement. Même pas une parole, la bouche ne trouve pas ses mots, on a les yeux écarquillés sur la réalité autant que sur le vide, autant que sur l'invisible, sur le rêve. C'est comique, ces yeux-là avec ces gestes-là ! Puis arrivent Wladimierz T. et ses deux amis. Eux ont une acuité extraordinaire, tremblants, hypersensibilité à tout, suite de plusieurs nuits blanches à maintenir Wladimierz. La parole est précise, rapide. Ça fascine la serveuse, les autres aussi. Des clients entrent, ressortent, entrent à nouveau avec d'autres, emplissent le café. Agitation perpétuelle aux symétries secrètes comme le vol des abeilles. Plusieurs dialogues à la fois, trop bas, trop forts, ils bredouillent, butent sur les mots comme si les mots étaient toujours insuffisants, à côté. On choisit ce que l'on veut entendre ou l'on ne choisit pas et l'on entend tout : le vacarme des mots, des gestes, la chute inexorable de certains qui contamine les autres, l'alcool, manger devient accessoire, l'agencement secret des sons, du brouhaha, des silences qui précipitent les chutes, démembrent les corps, les fait vivre autrement, les fait parler. Dans quel esclavage sont-ils tous ? Rien à faire dans un café ? Difficile de savoir ce que l'on veut...boire. Perte du sens ou lieu du non-sens, de l'insensé. Ils viennent dans ce café pour "rien", même pas pour boire, pour parler ? Ils parlent, ils boivent, ils s'altèrent, ils mentent, recherche de feu pour le tabac, recherche d'argent pour payer, ils perdent, perdent...

Marc François

Dans le même lieu